Views: 26

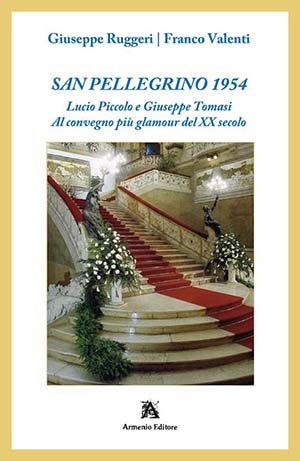

Incontro con gli autori Giuseppe Ruggeri e Franco Valenti

La prefazione di Matteo Collura

Il libro che vi accingete a leggere racconta una storia che potremmo definire comica e nello stesso tempo drammatica, così come del resto è la vita, ineffabile dispensatrice di fortune e sventure. Ne sono eloquenti esempi la vicenda legata all’ingresso nella più esclusiva società delle lettere del cavaliere Lucio Piccolo di Calanovella, e il rifiuto della pubblicazione, finanche in punto di morte, del romanzo Il Gattopardo del principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Figli di sorelle e dunque cugini, Piccolo e Tomasi di Lampedusa, protagonisti, insieme, di un’avventura letteraria che ha segnato il Novecento, definitivamente assicurando alla Sicilia un primato che non saprei dire se motivo di orgoglio per noi siciliani, o, al contrario, di risentimento.

Varie volte è stato raccontato l’esilarante debutto poetico di Lucio Piccolo e del conseguente risolutivo stimolo che ne ebbe il principe Tomasi, una vicenda che proprio perché non nasconde le sue origini provinciali e patetiche (italiane, insomma) è approdata al mito.

Giuseppe Ruggeri e Franco Valenti, medico l’uno, ingegnere l’altro, dotati entrambi di una lunga e prosperosa passione letteraria, sono tornati sull’argomento; e non possiamo che essergliene grati, perché il loro racconto ci fa vivere quei quattro giorni d’estate di sessantanove anni fa nell’allora vivace centro termale di San Pellegrino, come se ci trovassimo lì, la Rolls Royce con a bordo i due spaesati cugini, appena arrestatasi all’ingresso del Grand Hotel.

La scena che Ruggeri e Valenti ci aiutano a immaginare sembra tratta da una sceneggiatura di Zavattini o di Flaiano. Lucio Piccolo, la capigliatura simile a quella di Erminio Macario, l’espressione nervosa, come la sua parlata, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, grandi occhi stanchi, fisico pesante e trasandato, tipico dei veri aristocratici, al loro seguito un autista e un “servo muto” (come definì Montale l’amministratore tuttofare della famiglia Piccolo). Dovettero apparire piovuti chissà da dove i due cugini maggiori rappresentanti della cultura letteraria di quel tempo convenuti nella cittadina termale. Motivo del raduno, un originale convegno, nel corso del quale nove affermati autori avrebbero presentato altrettanti esordienti. Lucio Piccolo tra questi ultimi (Eugenio Montale il suo padrino).

Sembravano venire da un mondo lontano, i due siciliani, da una di quelle colonie che la Regina ogni tanto si compiaceva visitare. Ed era propriamente una colonia, la Sicilia, in quel tempo, sotto tanti punti di vista, soprattutto da quello editoriale, che qui più interessa, in tutta l’isola qualche tipografia (come quella di Sant’Agata Militello, in provincia di Messina, dove erano state stampate le 9 Liriche di Lucio Piccolo, in sessanta copie a spese dell’autore) e nessuna casa editrice.

Curiosa, divertente, istruttiva storia, questa raccontata da Ruggeri e Valenti. E a proposito del titolo del volumetto fortunosamente giunto a San Pellegrino, 9 Liriche, quel “9” – mi è venuto in mente proprio leggendo le bozze di questo libro – significherà qualcosa in termini di destino, d’insondabile fatalità: 9 liriche, 9 autori affermati, 9 autori esordienti. Per il cristianesimo il numero 9 simboleggia il miracolo, perché quadrato di 3, simbolo, a sua volta, della Trinità e del sacrificio di Cristo, crocifisso, dicono i Vangeli, alla terza ora, corrispondente alle 9 del mattino.

Buona lettura.